【新視記者廖宥婷 /台北報導】

1980年代後,臺灣社會在政治、經濟、文化等面向快速轉型。出生於澎湖的攝影家謝三泰,正是在這個社會運動最蓬勃的年代,以《自立晚報》攝影記者的身分走入街頭,紀錄臺灣民主化與社會變遷的重要片刻。他的鏡頭同時也關注社會邊緣與庶民生活,留下深刻的人文影像。

〈還我客家語遊行〉 1988年,立法院前。 本作品為1988年客家族群發起還我客語運動遊行,遊行隊伍行至立法院前,要求立法還予客家族群權益。畫面中客家族群帶著孫文肖像,強調國父亦為客家人,應尊重國父的母語文化。

〈還我客家語遊行〉 1988年,立法院前。 本作品為1988年客家族群發起還我客語運動遊行,遊行隊伍行至立法院前,要求立法還予客家族群權益。畫面中客家族群帶著孫文肖像,強調國父亦為客家人,應尊重國父的母語文化。

國家攝影文化中心典藏了謝三泰三大系列共22件作品,包括《走拍台灣》、《澎湖印記》與《街頭劇場》。今年特別邀請影像研究者、紀錄片導演鍾宜杰策劃「致未來:謝三泰紀實影像展」線上展覽,詮釋謝三泰的影像精神,將之轉化為面向未來世代的文化記憶。

《走拍臺灣》04︰〈高雄旗津〉 1987年,旗津舢舨船上。 旗津原為高雄市西南部的沙洲半島,與鼓山、前鎮、小港等地隔高雄港相望。1967年為興建高雄港第二港口,截斷與臺灣本島相連處而形成島。1981年始興建過港隧道,1984年完工。由於過港隧道兩端均不在市區,居民長年以來,均以渡輪或舢舨船通勤往返旗津與鼓山之間。

《走拍臺灣》04︰〈高雄旗津〉 1987年,旗津舢舨船上。 旗津原為高雄市西南部的沙洲半島,與鼓山、前鎮、小港等地隔高雄港相望。1967年為興建高雄港第二港口,截斷與臺灣本島相連處而形成島。1981年始興建過港隧道,1984年完工。由於過港隧道兩端均不在市區,居民長年以來,均以渡輪或舢舨船通勤往返旗津與鼓山之間。

《走拍台灣》

退伍後的謝三泰以相機走訪全台,紀錄山海鄉野與城市角落。他誠懇面對被攝者,貼近弱勢族群,呈現臺灣社會蛻變的歷程。這些影像後來集結為攝影集《走拍台灣》,不僅描繪地景,更折射出時代意義。

《走拍臺灣》10︰〈中船〉 一條條的錨鍊鋪陳在地上,這些碩大的鍊條是輪船下錨用的,在大船進港後,平日用以固定巨大船身的鍊條,也需要好好保養,它們橫列在陸地上,等待被好好整理後,準備下一次的出航。

《走拍臺灣》10︰〈中船〉 一條條的錨鍊鋪陳在地上,這些碩大的鍊條是輪船下錨用的,在大船進港後,平日用以固定巨大船身的鍊條,也需要好好保養,它們橫列在陸地上,等待被好好整理後,準備下一次的出航。

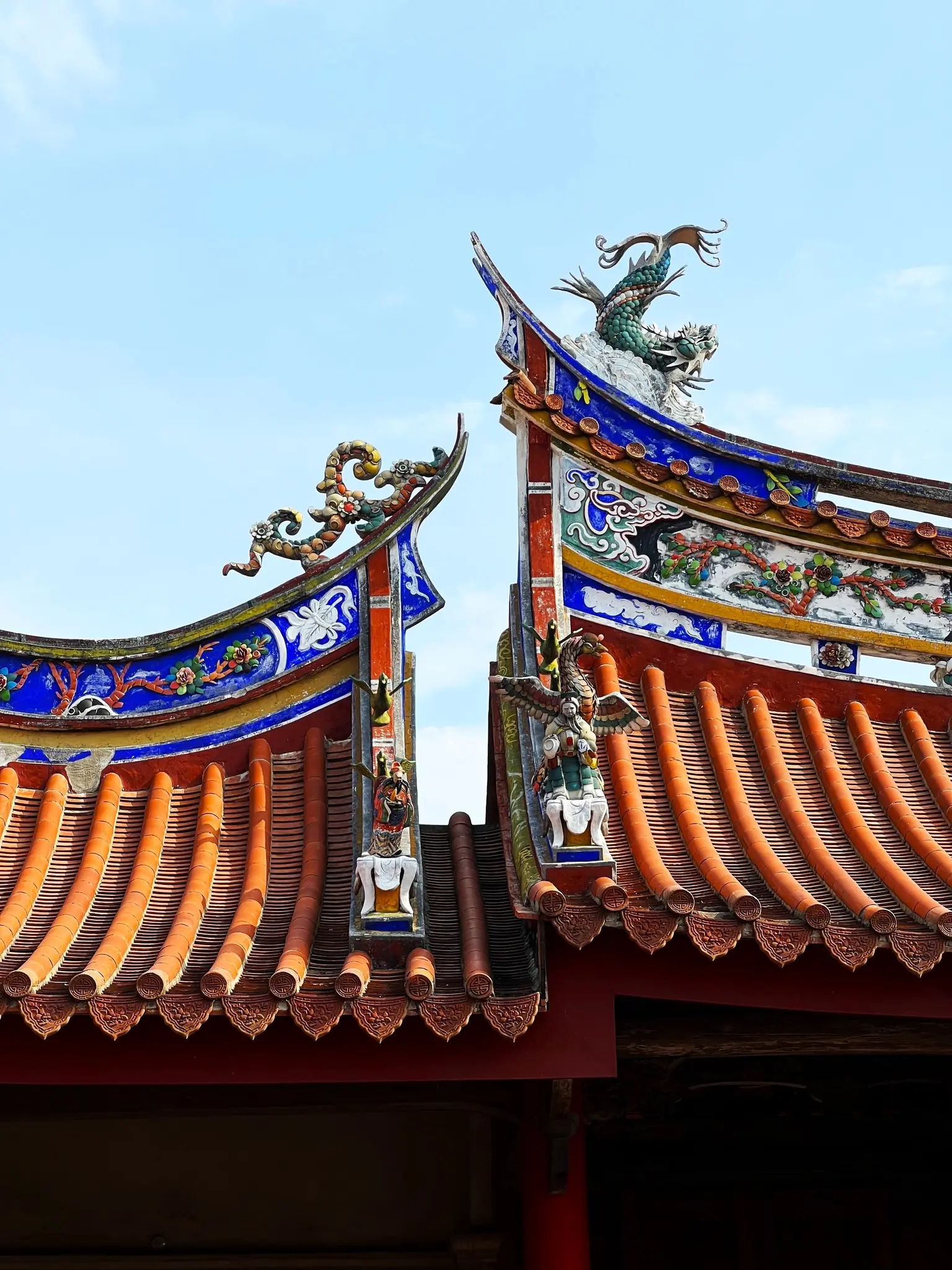

《澎湖印記》

2020年出版的《鹹水煙—澎湖印記》,展現他對家鄉澎湖的鄉愁。作品中有樸實的漁村人物、硓𥑮石菜宅、路邊黃牛、西嶼墓塚等,皆是他生命中難以割捨的記憶,亦隱含對父母的思念。

《澎湖印記》07︰〈風櫃〉 1991年,馬公風櫃。 本作品是攝影家謝三泰外甥結婚當日所拍攝。男方就住在澎湖風櫃洞前,當日迎娶拜堂後,謝三泰為跳脫傳統在門庭前合影的喜事照片,決定請男方家人到風櫃洞旁的玄武岩石岸拍攝一張全家合影。

《澎湖印記》07︰〈風櫃〉 1991年,馬公風櫃。 本作品是攝影家謝三泰外甥結婚當日所拍攝。男方就住在澎湖風櫃洞前,當日迎娶拜堂後,謝三泰為跳脫傳統在門庭前合影的喜事照片,決定請男方家人到風櫃洞旁的玄武岩石岸拍攝一張全家合影。

《街頭劇場》

1980年代社會運動如同一場場街頭劇場,謝三泰在衝突與對峙間捕捉影像,不僅是政治抗爭的紀錄,更展現浪漫的民主理想。這些作品成為臺灣民主化歷程的珍貴見證。

《澎湖印記》09︰〈蒙面女〉 2004年,湖西青螺。 咾咕石是澎湖人對珊瑚礁石灰岩的稱呼,為早期澎湖人常用的傳統建築材料。澎湖地勢平坦,無高山阻擋,因而風大日烈。早期澎湖婦女多半會在農閒時打零工補貼家計。婦女外出勞動時,會以布巾蒙面,藉以遮日擋風,成為澎湖婦女的特殊文化。咾咕石則是常用來築牆擋風,保護家戶菜園裡的作物,稱之為「菜宅」。菜宅有時亦會使用澎湖常見的玄武岩搭建。

《澎湖印記》09︰〈蒙面女〉 2004年,湖西青螺。 咾咕石是澎湖人對珊瑚礁石灰岩的稱呼,為早期澎湖人常用的傳統建築材料。澎湖地勢平坦,無高山阻擋,因而風大日烈。早期澎湖婦女多半會在農閒時打零工補貼家計。婦女外出勞動時,會以布巾蒙面,藉以遮日擋風,成為澎湖婦女的特殊文化。咾咕石則是常用來築牆擋風,保護家戶菜園裡的作物,稱之為「菜宅」。菜宅有時亦會使用澎湖常見的玄武岩搭建。

謝三泰以半世紀的持續創作,忠實紀錄臺灣社會與家鄉人事,他說:「當年所拍攝的影像,是留給未來的人。」本次展覽正是將這份歷史記憶傳承給後代,提醒我們不應遺忘曾經走過的道路。

👉 線上展覽入口: 致未來:謝三泰紀實影像展